Nieder-Neundorf und Görlitz brillieren mit historischen Schätzen

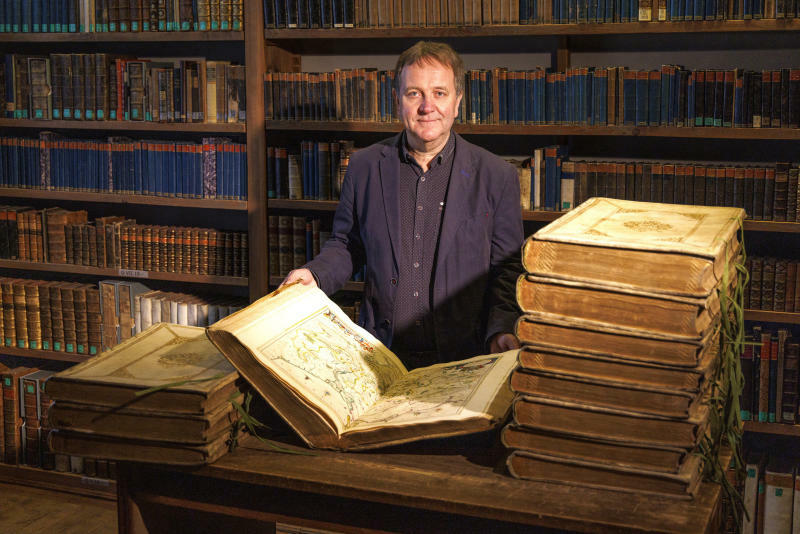

Dr. Steffen Menzel, Leiter der OLB, mit den restaurierten zwölf Bänden des Atlas Maior Foto: Jörg F. Müller

Vereint für die Sache: Görlitz’ Museumsdirektor Jasper von Richthofen, weitere Wissenschaftler und Sondengänger in Nieder-Neundorf Foto: Landesamt für Archäologie Sachsen

Die Görlitzer Sammlungen präsentierten jüngst zwei Schätze. Einer wurde gar in Dresden vorgestellt.

Nieder-Neundorf / Görlitz. Nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten ist einer der bedeutendsten kartographischen Schätze des 17. Jahrhunderts zurück in der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften (OLB) – die französische Zwölf-Bände-Ausgabe des „Atlas Maior“ von Joan Blaeu. Das monumentale Werk, 1663 in Amsterdam entstanden, gilt als das größte Kartenwerk seiner Zeit und vereint zahlreiche Superlative – mehr als 3.000 Textseiten, rund 600 Karten, aufwendige Pergamenteinbände mit Goldverzierungen und ein Gesamtgewicht von rund 80 Kilogramm.

„Der Atlas Maior gilt als das teuerste Werk seiner Zeit und das aufwendigste jemals realisierte Kartografieprojekt“, erklärt Dr. Steffen Menzel, Leiter der OLB. „Der Atlas war der Höhepunkt der niederländischen Kartografie im Barock und wurde in seiner Zeit sogar als Staatsgeschenk verwendet. So erhielt Sultan Mehmed IV. 1668 eine lateinische Ausgabe von der holländischen Regierung.“

In die Görlitzer Bibliothek gelangte der Atlas 1800. Johann Gottfried Geißler, Konrektor des Gymnasiums Augustum, verkaufte das Werk damals für den „Freundschaftspreis“ von 16 Reichstalern. Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, den Atlas wieder genauer zu betrachten: Im Rahmen der wöchentlichen Montagsführungen der OLB wird der erste Band präsentiert, darüber hinaus können Bibliotheksnutzer das Werk im Lesesaal einsehen.

Noch spektakulärer wurde nur wenige Tage zuvor ein Fund aus der Bronzezeit im Beisein des Ministerpräsidenten in Dresden vorgestellt. Das ganze insofern zufällig kurz auf die Titelgeschichte im Niederschlesischen Kurier vom 9. August „Schon 1918 war Görlitz in der Flussmitte geteilt“, in der am Ende neuste Forschungen zur Genetik zur überraschend hohen Siedlungskontinuität in Lausitz und Schlesien zur Bronzezeit vorgestellt wurden, die der bislang dominierenden Forschungslage von einem späteren Siedlungsaustausch von Germanen und Slawen widersprechen und nun eher sozioökonomisch den Wandel der Leitkultur beschreiben. Die Erschaffer des Schatzes von Nieder-Neundorf sind aus dieser Logik heraus damit also auch direkte Vorfahren von Menschen aus der Region.

Bei dem 3.000 Jahre alten Schatz von Klein-Neundorf aus der Bronzezeit gefunden, der über 16 Kilogramm wiegt und mehr als 300 Objekte umfasst, handelt es sich um den größten Bronzehort der Oberlausitz und das zweitgrößte Fundensemble Sachsens. Am 22. August präsentierte das Landesamt für Archäologie Sachsen den Fund.

„Wir haben es hier mit einem spektakulären Fund zu tun“, betonte Michael Kretschmer. „Bereits vor 30.00 Jahren beherrschten die Menschen in der Region verschiedene Handwerkstechniken und hatten Verbindungen über die Region hinaus. Die Fundstücke liefern wertvolle Einblicke in das Leben der damaligen Menschen.“ In der Wissenschaft nicht immer gerne gesehen, gab es in Dresden-Klotzsche großes Lob für den Einsatz ehrenamtlicher Sondengänger, deren Mitwirkung entscheidend für die Entdeckung war.

Die Landesarchäologin Regina Smolnik hob den wissenschaftlichen Wert des Neufundes hervor: Die sorgfältige Untersuchung des im Block geborgenen Befundes erlaubt Rückschlüsse auf Ritus, Handwerkstechniken und Handelsbeziehungen der bronzezeitlichen Lausitzer Kultur. Der Hort umfasst 310 Buntmetallobjekte, darunter 136 Sicheln, 50 Beile, Ringe, Rohmetallbarren, ein zerbrochenes Schwert und eine Spindlersfeld-Fibel. Zwei Brüche des Schwertes sind alt, sodass es bereits beschädigt deponiert wurde.

Die Funde lagen in einer 30–35 cm breiten, bis 50 cm tiefen Grube, einzeln oder in kleinen Gruppen, wobei besondere Objekte am Boden platziert waren. Ein Gefäß wurde bislang nicht nachgewiesen. Der Blockfund wurde von September 2023 bis April 2024 im Labor freigelegt, dokumentiert und 3D-photogrammetrisch vermessen, um Lage und Kontext für weitere wissenschaftliche Analysen zu sichern.

Die Funde datieren in das 9. bis 8. Jahrhundert v. Christus und gehören zum Horizont der Lausitzer Kultur. Vergleichbare Objekte finden sich in Süd- und Mitteldeutschland sowie in Polen. Der Hort liefert wichtige Hinweise zu damaligen Riten, zur Wertschätzung von Bronze und zum Gebrauch metallischer Gegenstände, die in zeitgleichen Gräbern selten sind.