Droht der Oberlausitz weiter ein Atommüllendlager?

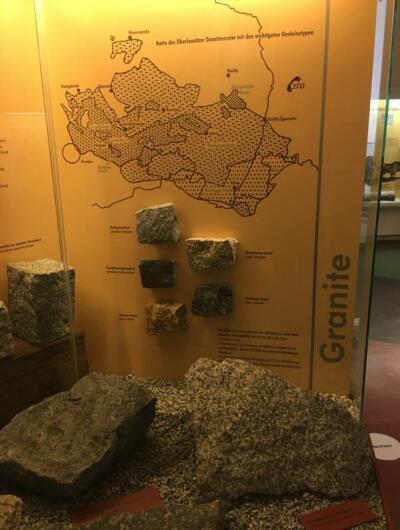

Die verschiedenen Granitarten zeigt das Görlitzer Senckenberg-Museum. Foto: Till Scholtz-Knobloch

Region. Am Montag hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung den aktuellen Arbeitsstand bei der Suche nach einem Endlager für den Atommüll veröffentlicht. Dabei sind im Vergleich zum letzten Arbeitsstand einige Flächen im Süden der Oberlausitz entfallen. Doch einige Gebiete eher im Norden der Landkreise Görlitz und Bautzen haben die jüngsten Verfahrensschritte bestanden und sind weiter Teil der Endlagersuche. Eine finale Auswahl der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) an geeigneten Gebieten soll es Ende 2027 geben. Die Entscheidung trifft am Ende der Bundestag.

Zum aktuellen Arbeitsstand nahmen zunächst die möglicherweise vorinformierten Oberlausitzer CDU-Abgeordneten bereits Stellung. Landtagsabgeordneter Conrad Clemens erklärte: „Ich lehne ein Atomendlager in der Oberlausitz klar ab. Mit der Kohleverstromung haben die Menschen in der Lausitz bereits eine Jahrhundertaufgabe übernommen und die Stromversorgung in weiten Teilen Deutschlands gesichert. Die Folgen werden wir noch lange bewältigen müssen. Jetzt sind andere Regionen dran. Von Forschungsreaktoren abgesehen war Sachsen nie an der Erzeugung von Atommüll beteiligt.“ Auch der Bundestagsabgeordnete Florian Oest, der Mitglied im Forschungsausschuss ist, bläst ins gleiche ablehnende Horn: „Die Oberlausitz leistet bereits mit dem Ausstieg aus der Braunkohleförderung einen großen Beitrag. Zudem ist das Oberlausitzer Granit als Observatorium für Gravitationswellen besonders geeignet, wie Experten vermuten. Deshalb möchten wir das Einsteinteleskop in die Lausitz holen. Das unterirdische Labor benötigt Ruhe in den Gesteinsschichten, um die Schwingungen des Weltraums zu messen. Auch deshalb ist ein Atommüll-Endlager in unmittelbarer Nähe völlig ausgeschlossen.“ Für die AfD setzt MdL Sebastian Wippel einen ganz anderen Fokus: „Brennstäbe, die heute Müll sind, können doch auch die Rohstoffe der Zukunft sein. Ich halte es für grundsätzlich falsch sie unwiederbringlich zu vergraben. Deutschland muss sich viel technologieoffener zeigen und in die Forschung um sich hier abzeichnende Rohstoffe der Zukunft einsteigen.“

Den derzeitigen Stand der Endlagersuche kann man im Internet unter navigator.bge. de/phase-i-schritt-2/der-weg-zu-den-standortregionen einsehen. Eine Eignungsprüfung bestanden haben bislang in Deutschland folgende Schwerpunktgebiete:

- Ein Band vom Wiehengebirge bis in den Großraum Hannover mit Peine/Salzgitter (die hohe Siedlungsdichte wird hier vermutlich wichtigstes Gegenargument sein. Ebenso verfügen SPD/Grüne in Niedersachsen über starke Hausmacht, ohne die die Union faktisch nicht mehr regieren kann)

- Im Südwesten Deutschlands Abschnitte im Schwarzwald, Odenwald und Schwäbischer Alb (touristisch und wirtschaftlich bedeutsam; ein starker regionaler Widerstand und hohe Lobby-Empfindlichkeit gegen Imagerisiken sprechen gegen eine Realisierung hier)

- Abschnitte von Oberpfälzer, Bayerischen und Böhmerwald (CSU kann innerhalb der Union immer den Hemmschuh für Bayern anlegen)

- Teile Thüringens um Mühlhausen/Bad Langensalza, Sömmerda/Kölleda, Querfurt (gefährdet durch niedrige Siedlungsdichte und weniger touristische Sensibilität, politischer Konsens kann hier jedoch zur politischen Zerreißprobe führen)

Hochharz (vor dem touristischen Hintergrund eher nicht vermittelbar)

- Verschiedene Teile des Erzgebirges und östlich von Freiberg (Touristisch zwar bedeutsam, aber im Vergleich zu vorgenannten Gebieten dünner besiedelt und damit gefährdeter)

- Teile der Oberlausitz. Der denkbare Streifen erstreckt sich von Oßling und Kamenz im Westen bis Vierkirchen im Osten (die dünne Besiedlung und „Abgeschiedenheit“ lassen die Oberlausitz als gefährdet erscheinen)

Im Hinblick auf die Auswahl der Oberlausitzer Gebiete ist anzumerken, dass diese auf Biotitgranodiorit basieren. Und das ist in der Regel die geeignetere Gesteinsart, allerdings hängt die endgültige Bewertung nicht nur vom Gesteinstyp, sondern vor allem von dessen Kluftraum, Wasserwegsamkeit, tektonischer Ruhe und Gebirgsspannungen ab. Zweiglimmergranodiorit, das in der obenstehenden Karte des Senckenberg-Museums dunkler eingezeichnet ist und die Oberlausitz vom Südwesten her gen Mitte teilt, ist scheinbar nicht in die Auswahl gekommen. Biotitgranodiorit, kann zwar Radionuklide gut sorbieren, ist aber auch verwitterungsanfälliger und dadurch langfristig eher risikoanfälliger für Wasserwegsamkeit.

Auf Anfrage der Redaktion holte Senckenberg-Geologe Dr. Jörg Büchner tief Luft und kommentierte in Form eines alten Bergmannspruchs: „Hinter der Hacke ist es dunkel.“ Er wolle damit zum Ausdruck bringen, dass die Tiefe ein dynamisches System darstelle, über das im Grundsatz viele Infos fehlen. Der Mensch könne heute Beton als Baustoff gut definieren, den Untergrund jedoch nur ansatzweise. Grundsätzlich müsste seines Erachtens demnach Atommüll also oberirdisch endgelagert werden, „aber das ist in der Politik leider tabu“, weiß er aus Erfahrung. Wenn überhaupt, könne man allenfalls die Frage stellen, ob zumindest die geologisch alte Russische Tafel zwischen Minsk und Moskau infrage käme, da diese tektonisch noch am ehesten so etwas wie Stabilität ausstrahle.